Кирилл Рогов: Политические циклы постсоветского транзита

Политический режим Путина на данном этапе столкнулся не с угрозой эндшпиля (немедленной утраты власти), а с угрозой цугцванга.

Феномен гибридных режимов (электоральных авторитаризмов) стал поистине центральной проблемой сравнительной политологии в последние десять лет. Прогрессистский образ «третьей волны демократизации» сменился пониманием того, что в большом числе стран, переживших волну либерализации в конце XX века, стадия консолидации демократии оказалась неуспешной, а установившиеся промежуточные, гибридные режимы демонстрируют долговременную устойчивость. Не будет преувеличением сказать, что именно российский «кейс» придает проблеме особенный масштаб и драматизм.

В то время как одни авторы искали причины неудач демократической консолидации на уровне структурных факторов (традиции и культурные модели, уровень социально-экономического развития и пр.), другие предпочитали более прагматичный институциональный подход, фокусирующий внимание на акторах политического процесса и политических институтах сформировавшихся гибридных режимов. В наиболее радикальном варианте такого инструменталистского подхода ревизии были подвергнуты не только закономерности исхода демократизации, но и сам факт такой демократизации в целом ряде стран «третьей волны». В рамках этого взгляда периоды «демократического возмущения» в этих странах в конце XX века интерпретировались как результат разбалансированности «старого режима», провоцирующего раскол и острую конкуренцию элит, которая, однако, протекала в рамках прежней модели взаимоотношений, основанных на принципе «победитель получает все». В результате, когда той или иной коалиции элит удается занять доминирующее положение, она начинает восстанавливать иерархические (авторитарные или полуавторитарные) политические структуры, возвращая ситуацию к естественному равновесию 1.

Последователи инструменталистского подхода полагают, что устойчивость режимов электоральных, или конкурентных, авторитаризмов определяется их способностью выстраивать эффективные институты, консолидировать элитные группы, маргинализовать оппозицию, противостоять давлению извне. Фактически речь идет о том, что слабая поддержка режима, открывающая оппозиции путь к успеху, является результатом его неэффективности: режимы Леонида Кучмы на Украине и Эдуарда Шеварднадзе

в Грузии были институционально слабы, а потому пользовались слабой поддержкой, что и стало причиной их краха и успеха оппозиции. Сама по себе корреляция между эффективностью режима и уровнем его поддержки не вызывает сомнения, однако вопрос о каузальности выглядит открытым. В 2000 году Владимир Путин получил в наследство от Бориса Ельцина институционально слабый режим с разделенными и конкурирующими элитами, но уже через несколько месяцев располагал колоссальной поддержкой, которая, в частности, открыла перед ним возможность приступить к консолидации режима.

Российский «кейс» дедемократизации — перехода от плюралистического политического режима 1990-х к консолидированному электоральному авторитаризму второй половины 2000-х — позволяет, кажется, проследить более сложные, двусторонние отношения между спросом (общественной поддержкой) и предложением (типом политического режима). Высокий уровень политической конкуренции в России 1990-х, отразившийся в исходах выборов 1993, 1995, 1996, 1999 годов (отсутствие доминирующего игрока, минимальный разрыв между основными конкурентами), при чрезвычайно низком уровне реальной обеспеченности и защищенности прав граждан, позволяет характеризовать этот режим как конкурентную олигархию (термин Роберта Даля 2). Это означает, что элитные группы, обладающие соответствующими ресурсами, формировали свои «политические представительства» (партии, медиа, общественные организации) и конкурировали за влияние и ресурсы в публичной сфере, мобилизуя сторонников среди граждан. Задачей политиков было собрать голоса, а задачей элитных (олигархических) групп, которые контролировали этих политиков, было использовать собранные голоса — обменять их на преференции и доступ к ресурсам.

В 2000-е годы эта система была демонтирована Путиным и заменена системой «навязанного консенсуса», при которой, наоборот, сохранение ресурсов под контролем тех или иных элитных групп было увязано с их отказом от участия в политике, то есть от мобилизации электората в свою поддержку 3. Фактически это означало переход от «внешнего арбитража» (с привлечением широких слоев населения в рамках публичной конкуренции) к «внутреннему арбитражу» внутриэлитных конфликтов, что и обеспечивало консолидацию элит и последовательное сокращение участия населения в политике. Этот политический переворот и переход к системе «навязанного консенсуса» и стали, собственно, подоплекой знаменитого «дела ЮКОСа».

Такой переворот, однако, оказался возможен вследствие изменения ключевого параметра — уровня поддержки президентской власти, позволившего Путину претендовать на роль «внутреннего арбитра». Дело в том, что в основе «навязанного консенсуса» лежит не только политика «кнута и пряника» — способность наказывать нелояльных и поощрять лояльных, — но и фактор политической поддержки «снизу», повышающий предполагаемые издержки элитных групп при выборе конфронтационной стратегии. В отличие от 1990-х, когда игра «против Кремля» почти гарантировала популярность, в 2000-е такая игра приносила минимальные или отрицательные дивиденды, что и предопределяло выбор большинства элитных групп в пользу стратегии лояльности. Модель «спроса и предложения» фокусирует наше внимание, таким образом, на взаимодействии двух факторов политического процесса — конкуренции элит и динамике общественного мнения. При этом политическая динамика выглядит не как результат прямого влияния изменений общественных запросов, но как результат влияния этих изменений на стратегии элит и складывающиеся в результате принципы их взаимодействия. Описанная выше конструкция «инструменталистов» выглядит здесь перевернутой: высокая поддержка режима «снизу» способствует консолидации элит вокруг инкумбента и в результате позволяет выстраивать эффективные институты электорального авторитаризма. Напротив, слабая поддержка провоцирует оппортунистические стратегии элит, использующих слабость режима в своих целях и поддерживающих расколы на разных уровнях, что препятствует его консолидации, делая его еще менее привлекательным в глазах населения. Таким образом, поддержка режима имеет значение, а значит, имеет значение и ее ценностный компонент — то, что обычно определяется как поддержка принципов или ценностей режима 4, политический спрос.

Описанный выше инструменталистский (или элитаристский) подход, концентрирующий внимание на проблемах взаимодействия элит и уделяющий малое внимание спросу «снизу» (то есть динамике широких общественных настроений), подвергся критике еще в рамках классической транзитологии 5, выдвинувшей проблему расколов и пактов элит на передний план. Тем не менее его популярности в 2000-е годы способствовало, в частности, то обстоятельство, что интерпретация общественных предпочтений в странах с гибридными режимами выглядела достаточно затруднительным делом. Так, например, в случае России предметом широкой дискуссии стал вопрос: является ли путинская дедемократизация политической системы ответом на соответствующий спрос со стороны населения или, наоборот, насилием над общественными устремлениями? По итогам этой дискуссии исследователи более или менее единодушно отмечали дуализм общественного мнения современной России: с одной стороны, поддержка Путина отражала сочувствие большей части электората его политическим шагам, с другой стороны, эта поддержка не означала отказа от базовых ценностей демократии 6.

Рис. 1

Опросы New Russia Barometer («Барометр новой России») демонстрируют, что общественное мнение вовсе не расколото на сторонников авторитаризма и демократии, как обычно предполагается. Напротив: относительно твердое большинство предпочитает в качестве оптимального некий промежуточный режим, сочетающий в себе черты того и другого. При выборе респондентами на шкале от 1 (полный авторитаризм) до 10 (полная демократия) предпочтительного режима среднее значение ответов на протяжении 2000-х годов колебалось в диапазоне 7—7,5 балла, при этом предпочтения около 50 проц. опрошенных располагались в диапазоне 5—8 баллов 7 (см. рис.1 на с.8). Иными словами, наиболее популярной остается точка зрения, признающая определенные достоинства как за демократическими, так и за авторитарными ценностями и практиками. Отметим, что такая двойственность общественного мнения вполне коррелирует с гибридностью институционального дизайна и практик электоральных авторитаризмов.

Сторонники элитаристского подхода усматривают причину возникновения гибридных режимов в неспособности элит договориться о правилах игры. Однако, как видим, эта неспособность, вероятно, имеет более глубокие основания и коренится в особенностях «спроса»: в общественном мнении сосуществуют и конкурируют как политические идеалы, связанные с иерархическим (патерналистским) общественным устройством, так и демократические идеалы. Группы твердых сторонников демократии и авторитаризма составляют меньшинство, в то время как большинство образуют формирующиеся по поводу конкретных общественных коллизий и проблем ситуативные коалиции, апеллирующие к ценностям и практикам одного или другого «идеала».

Итак, спрос в условиях гибридного режима, во-первых, имеет значение, а его противоречивость вполне корреспондирует с характерной для таких режимов институциональной эклектичностью. Вместе с тем динамику спроса не следует представлять себе как перетягивание каната между партией демократов и авторитаристов, скорее это поиск сбалансированного режима. Наконец (как мы видим на рис.1 на с.8), на протяжении 2000-х годов в распределении предпочтительных уровней демократичности выделялись три пика — 5, 8 и 10 баллов, обозначавших группы сторонников, условно говоря, «управляемой демократии» (4—6 баллов), демократии с ограничениями (7—9 баллов) и полной демократии (10 баллов) 8. Однако в конце 2000-х ситуация меняется: пики вокруг значений 5 и 10 практически исчезают, зато увеличивается партия «демократии с ограничениями», вокруг которой группируется солидное большинство (около 45 проц.). Таким образом, спрос в условиях гибридного режима, несмотря на свою кажущуюся противоречивость, не только имеет значение, но еще и подвержен динамике.

Модель спроса и предложения и циклы постсоветской политической истории

Характерно, что вопрос о степени демократичности предпочтительного режима на шкале от 1 до 10 появился в исследованиях New Russia Barometer лишь в самом конце 1990-х годов. На рубеже 1980—1990-х выбор большинства в пользу демократии выглядел по умолчанию очевидным, антидемократическая партия ассоциировалась с защитниками «старого режима» и, как предполагалось, должна была постепенно сойти на нет. Бросив взгляд на отраженные в данных социологических опросов общественные настроения и тенденции институциональной динамики политического режима, трудно не заметить удивительной противоположности этих настроений и тенденций на рубеже 1980–1990-х годов, с одной стороны, и десятилетием спустя, в начале 2000-х, — с другой. Бурный реформаторский энтузиазм конца 1980-х сменился к середине 1990-х не менее бурным разочарованием не только в самом понятии «реформа», но и во всем комплексе политических доктрин (выборы, независимость, разделение властей и пр.), с которым связывались ожидания и надежды в период крушения коммунизма, а затем — энергичной консолидацией общества вокруг идей «стабильности», «порядка», восстановления централизма и вертикальных иерархий («вертикаль власти»).

Это изменение спровоцировало волну пессимистических рассуждений о том, что установление демократических институтов в России на рубеже 1980—1990-х годов было искусственным проектом, не соответствующим реальному уровню развития общества. Однако в конце 2000-х в социологических опросах появились признаки перемен в общественных настроениях. Это позволило нам высказать предположение о возможном начале нового цикла в российской политике 9. Речь идет о том, что мощное продемократическое движение на рубеже 1980—1990-х, равно как и антидемократический откат начала 2000-х, не были движением к точке равновесия, а, напротив, — колебаниями вокруг некоей линии тренда, сдвиги же в общественном мнении конца 2010-х являются началом нового возвратного движения маятника. События 2011—2012 годов, в частности массовые протесты против фальсификации выборов, стали еще одним аргументом в пользу этой гипотезы.

Цикличность в данном случае понимается существенно иначе, нежели в модели, предложенной Генри Хейлом, который (в духе инструменталистского подхода) считает ее причиной несоответствия принципов межэлитного взаимодействия, характерных для гибридных режимов, и их конституционного дизайна 10. В нашем понимании причиной осцилляций являются колебания общественных настроений, меняющие стратегии поведения элит и таким образом влияющие на динамику политического режима. Такое понимание цикличности восходит к идеям А. Шлезингера-мл. и Альберта Хиршмана. Развивая идеи своего отца, Артура Шлезингера-ст., обратившего внимание на колебания общественных настроений в политической истории США между полюсами консерватизма и либерализма, Шлезингер-мл. опирался на идеи книги Хиршмана «Подвижная вовлеченность», в которой смена общественно-политических тенденций рассматривалась по аналогии с моделями потребительского поведения 11. Ключевыми понятиями здесь выступают категории потребительских (общественных) «ожиданий» и потребительского (общественного) «разочарования», определяющие динамику потребительских (общественных) предпочтений. Соответственно, несколько иначе выглядит в этом случае и интерпретация «полюсов», между которыми движется маятник: периоды, когда в центре внимания общества оказываются социальные проблемы, когда общество устремлено к решению вопросов общего блага, сменяются периодами разочарования в подобных целях и возвращения к идее частного блага, сосредоточенности на индивидуальной жизни и

Табл. 1

индивидуальном потреблении. Эти колебания и предопределяют смену политических предпочтений 12.

Для «переходных обществ» такое колебание общественных устремлений и предпочтений может оказаться особенно актуальным и драматичным. В условиях «незакрепленности» политической системы и конкуренции в общественном мнении различных идеалов социально-политического устройства, поддержка демократических или авторитарных моделей связана не столько с традициями, сколько с теми ожиданиями, которые в данный момент общество соотносит с той или иной моделью.

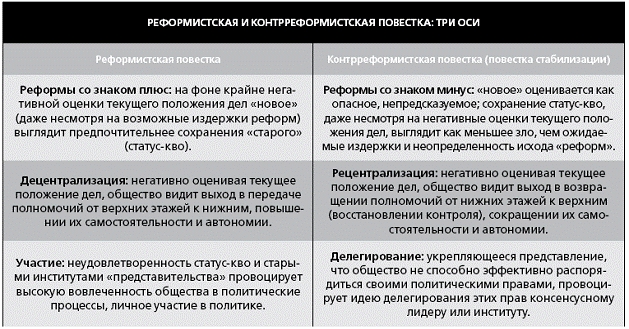

Что в наибольшей степени характеризовало общественную атмосферу рубежа 1980—1990-х годов? Это, во-первых, почти повсеместное требование «самостоятельности», резкая критика характерной для советской системы централизации полномочий, во-вторых, представление о необходимости реформирования практически всех сторон экономической и общественной жизни, о дисфункциональности большинства институтов и необходимости их замены «новыми». Наконец, это резко возросшая вовлеченность населения в политическую жизнь, причиной которой стало разочарование в политических институтах «старого режима». Эти три главных пункта определяли реформистскую повестку первого цикла.

В свою очередь, разочарование во всех трех элементах этой повестки на протяжении 1990-х годов становится основой для консолидации противоположных устремлений на рубеже 1990—2000-х. Издержки реформ оказываются неожиданно высокими, а их результаты выглядят противоречивыми; идея «реформ» быстро теряет свою привлекательность. Децентрализация (реализация требования «самостоятельности») в условиях слабого правопорядка оборачивается децентрализацией произвола и экспоненциальным ростом конфликтов между различными субъектами социальной жизни, наделенными собственными полномочиями. Эти печальные результаты, в свою очередь, закономерно ведут к резкому падению ценности политического участия в глазах общества.

Разочарование создает условия для консолидации контрреформистской повестки (повестки стабилизации), которая выглядит в значительной мере как отражение реформистской (см. таблицу 1 на с.11).

Важно подчеркнуть, что обе повестки находятся в рамках трансформационной парадигмы: базовым является представление об институциональном несовершенстве, несбалансированности текущего положения вещей, при этом повестки отражают две принципиально различные реакции на это обстоятельство: реформистская — веру в способность общества найти рациональное решение проблем, контрреформистская — отсутствие веры в эффективность общественных усилий, отчуждение от политики, концентрация на личных проблемах и личном потреблении и рост спроса на «внешнее управление» в политике.

В работах последователей инструментального подхода горбачёвская «перестройка» и последующее крушение советского строя объясняются расколом в советских элитах. При этом феномен массового участия: масштабные демонстрации в Москве и других городах, рабочие забастовки, исходы первых конкурентных выборов 1989—1991 годов — выглядят лишь функцией такого раскола. Вполне соглашаясь с тем, что институциональные формы массового политического участия и сами политические изменения стали результатом того, что раскол элит произошел, мы вправе задаться вопросом: что обусловливает такой раскол? Почему борьба Никиты Хрущёва с группой Молотова—Маленкова, заговор группы Шепилова—Подгорного уже против самого Хрущёва или отстранение Дмитрия Шепилова Леонидом Брежневым не стали отправной точкой раскола? Раскол элит возникает, когда согласовать интересы в рамках прежних институтов и процедур не удается и противоборствующие стороны расширяют круг акторов, вовлеченных в противостояние, мобилизуя сторонников вокруг альтернативных политических доктрин, что само по себе подразумевает ослабление поддержки базовых ценностей режима и наличие спроса на альтернативы и изменения.

Такой двусторонний характер процесса предсказывает наличие в политическом цикле двух фаз. Первая — период эрозии ценностей прежнего режима, когда политический режим выглядит еще вполне устойчивым (его устойчивость в этом периоде обычно преувеличивается), однако поддержка режима начинает заметно ослабевать в разных стратах, институты воспринимаются обществом как неэффективные, подвергаются сомнению базовые политические ценности и цели. На этом этапе оппозиция выглядит, как правило, еще вполне маргинальной, инициатива почти полностью принадлежит «власти», а элиты сохраняют — по крайней мере, внешнюю — лояльность режиму.

Следующая фаза цикла — раскол элит и консолидация альтернативной повестки. Спрос на перемены открывает для некоторых элитных групп окно возможностей, недостижимых в рамках институтов и порядков старого режима. В отталкивании от поставленных под сомнение ценностей режима начинает формироваться новая система идеалов, которая постепенно превращается в политическую доктрину — «дорожную карту» имплементации новых ценностей,

Табл. 2

способную мобилизовать массовую поддержку. Переход части элит под знамена «новой повестки» укрепляет структуры оппозиции, а организационные (мобилизационные) возможности старого режима, наоборот, резко снижаются. Это провоцирует политическую нестабильность и кризис. После чего новая система политических ценностей тем или иным путем начинает имплементироваться как система политических реформ.

Действительно, раскол советских элит и бурные политические процессы конца 1980-х будут не вполне понятны, если не обратить взгляд немного назад. После смерти Брежнева в 1982 году существовавший в течение длительного времени статус-кво нарушается. Череда похорон становится предметом общих насмешек и демонстрирует кризис идеологии «стабильности» и институтов, ее обеспечивающих. Несмотря на ужесточение репрессий против собственно диссидентов, популярность диссидентских доктрин резко растет, они становятся предметом массового интеллектуального обихода. В обществе быстро укрепляется представление о тотальной (системной) неэффективности экономического и социального порядка (ср. анекдот о сантехнике, вызванном в КГБ за то, что, осмотрев трубы в квартире, заявил: «Тут уже всю систему надо менять») и спрос на перемены. Тем временем в элитах начинают оформляться разные взгляды на пути выхода из институционального кризиса «старого режима», сторонники которых ищут поддержки «снизу».

В середине 1990-х годов, наоборот, трудности и неудачи реформ приводят к глубокому разочарованию общества в идеологемах реформизма. Чрезвычайно низкая оценка качества текущего политического режима — его институтов, элит и лидеров — ведет к росту общественного спроса на новую повестку, в центре которой такие ценности, как «порядок», «стабилизация». Несмотря на то что Путин приходит к власти как «преемник» действующего президента, его растущая популярность предопределена тем, что он выглядит как альтернатива прежнему режиму. Энтузиазм вызывают его качества «сильного» лидера, усилия по рецентрализации полномочий («вертикаль власти») и по усилению подотчетности «нижних» этажей социально-политической иерархии «высшим» («диктатура закона»). В то же время институты, обеспечивающие вовлеченность и участие в политическом процессе, пользовавшиеся популярностью на рубеже 1980—1990-х, существенно теряют ценность в глазах общества, готового делегировать свои политические полномочия Путину.

Итак, в целом, в рамках предложенного взгляда, период «большого перехода» в российской политической истории вступил в четвертое десятилетие (1980-е — 2010-е) и выглядит на данный момент как смена фаз двух циклов и начало третьего (подробнее см. таблицу 2 на с.13).

Далее мы попробуем продемонстрировать и объяснить причины и механизмы эрозии политических ценностей контрреформизма и эрозии самого политического режима в конце 2000-х—начале 2010-х годов, а также наметить возможные сценарии эволюции политического режима в рамках гипотезы цикличности в относительно длительной перспективе.

Подвижные ценности: «сильная рука», централизация, «порядок» и «права человека»

Структура массовых предпочтений в «переходном обществе» плохо поддается анализу, в частности, потому, что сам категориальный аппарат, описывающий модели социально-политического устройства, является ареной идеологического противостояния и пропагандистской борьбы. Авторитарные режимы не именуют себя авторитарными, они не только активно пользуются концептом «демократия», но и — точно так же, как либеральные режимы, — обосновывают с его помощью легитимность своего существования. При этом они интерпретируют демократию как «власть большинства» («демократия — это порядок, установленный в интересах большинства», ср. советское понятие «народная демократия»), в то время как либеральные режимы отдают предпочтение процедурному и конкурентному пониманию демократии («демократия — это конкурентная процедура выяснения предпочтений»). По данным World Values Survey , поддержка демократии в России — одна из самых низких в мире (79 проц.); вместе с тем такой уровень поддержки близок к показателям Южной Кореи (77 проц.) и значительно уступает уровням поддержки демократии в Китае (94 проц.), Иране (92 проц.) и Вьетнаме (93 проц.) — странах с наиболее несвободными режимами. Низкие показатели России,

Рис. 2

Рис. 3

по всей видимости, демонстрируют не столько «склонность» к авторитаризму, сколько проблематизированность самого концепта «демократии» в общественном сознании.

Неустойчивость институциональной среды, неоднородность социальных практик, связанных с различными моделями политического устройства, обусловливают противоречивость данных социологических опросов относительно политических предпочтений россиян и неустойчивость распределений. Представим себе, что на одном и том же поле игроки играют одновременно по правилам футбола и регби, а у зрителей спрашивают: считают ли они правила футбола честными и подходящими для них лично? Кто-то сумеет различить правила одной и другой игры, кто-то сочтет правила футбола нелогичными и несправедливыми, а кто-то их вполне одобрит, подразумевая при этом преимущественно приемы регби. Сложность интерпретации тех или иных предпочтений заставляет нас ограничить себя в дальнейших рассуждениях лишь данными повторяющихся в течение ряда лет вопросов, что позволяет оценить как уровень устойчивости распределений, так и тенденции изменений (везде, кроме специально оговоренных случаев, используются данные опросов Левада-Центра, до 2003 года — ВЦИОМ).

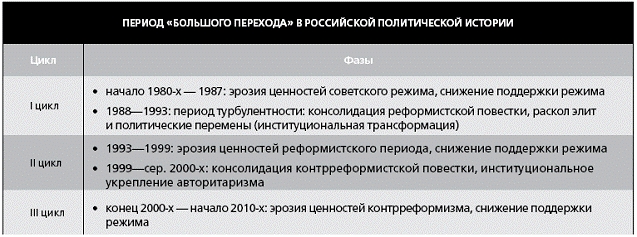

Сосуществование в представлениях общества различных идеалов социального устройства приводит к тому, что, казалось бы, похожие вопросы дают несколько различную картину предпочтений. Так, например, на первый взгляд традиционно высокий уровень поддержки идеи «сильной руки» в России свидетельствует о стабильно высоком спросе на авторитаризм (см. рис.2 на с.14).

Отметим, что формулировка вопроса и подсказки отсылают к публицистическим клише, за которыми стоят «готовые» идеологические доктрины. На рубеже 1980—1990-х годов мы наблюдаем весьма низкий уровень поддержки идеи «сильной руки» на фоне популярности антитоталитарного клише «ни в коем случае нельзя допустить…». На протяжении 1990-х популярность идеи «сильной руки» растет и выходит на пиковое плато в 2000-е годы, а в начале 2010-х обнаруживает тенденцию к снижению.

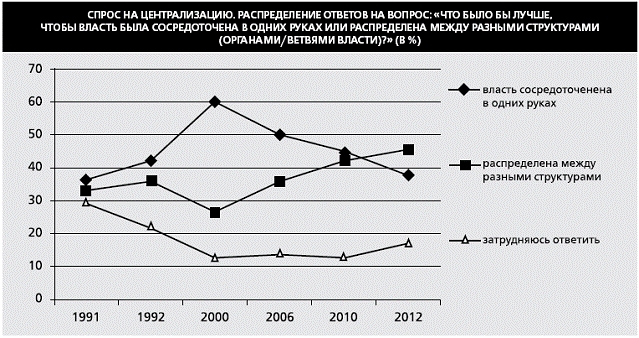

Картина окажется менее однозначной, если мы сопоставим эти данные с ответами на вопрос, также использующий метафору «руки», но лишенный публицистичности предыдущего: «должна ли власть быть сосредоточена в одних руках или распределена между разными структурами?» (см. рис.3 на с.15).

Как видим, в начале 1990-х респонденты не очень понимали ценность распределенной власти и сам предмет вопроса (30 проц. затруднялись ответить), на рубеже 1990— 2000-х определенно отдавали предпочтение «синкретической» (неразделенной) власти и, наоборот, активно переосмысливали свое отношение к проблеме во второй половине 2000-х — начале 2010-х: уровень поддержки идеи распределенной власти приближается к 50 процентам. Как можно интерпретировать различия в динамике ответов на два вопроса?

Рис. 4

Прежде всего обратим внимание, что, несмотря на общность метафоры «руки», речь идет о несколько разных вещах. В первом опросе речь идет не только об устройстве власти, но и о способности общества к самоорганизации и поддержанию порядка («нашему народу всегда нужна…»), спрос на «сильную руку» противопоставлен не только демократическому плюрализму, но и безвластию, анархии и отражает скепсис в отношении общества. Спрос на авторитаризм в «переходном обществе», по всей видимости, связан с низким доверием к «политическому комьюнити» — всей совокупности участников политического процесса, всего социума, к его способности к самоорганизации. Этим объясняется популярность образа «беневолентного диктатора», то есть такого режима, при котором цели общего блага достигаются, несмотря на низкую способность общества к самоорганизации (именно такие общественные устремления лежат, видимо, и в основании описанной Гильермо О ’Доннелом модели «делегативной демократии» 13). Это означает, что спрос на демократизацию будет

снижаться по мере роста скепсиса общества в отношении собственных способностей к самоорганизации (как это было в конце 1990-х) и расти по мере роста скепсиса в отношении реалистичности фигуры беневолентного диктатора. Демократия выглядит лучшей формой правления, если беневолентный авторитаризм невозможен.

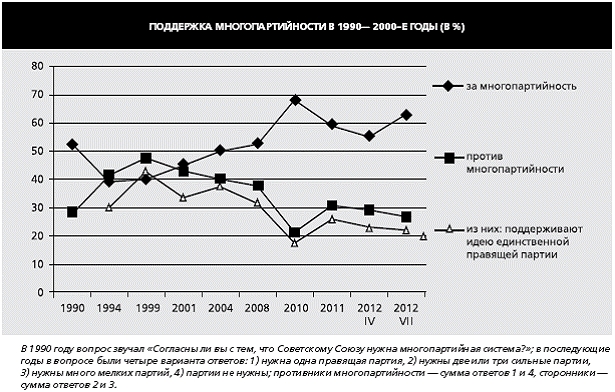

Сходную тенденцию роста спроса на централизацию власти в конце 1990-х и начале 2000-х и обратную тенденцию во второй половине 2000-х годов можно обнаружить в динамике распределения ответов на некоторые другие вопросы. Так, например, вполне выразительна кривая отношения респондентов к «многопартийности» на протяжении двух десятилетий (см. рис.4 на с.16).

В 1990 году ценность многопартийности признавалась большинством опрошенных, в середине 1990-х она была серьезно девальвирована: с середины 1990-х до начала 2000-х противники многопартийности были в большинстве. Однако к середине 2000-х годов соотношение устанавливается в пользу сторонников многопартийности. Наконец, в посткризисном периоде поддержка многопартийности резко усиливается и превосходит уровни начала 1990-х (свыше 60 проц.). Соответственно, теряла популярность и идея «правящей партии»: во второй половине 1990-х и даже в первой половине 2000-х появление такой партии признавали за благо 35 проц., но уже с середины 2000-х популярность этой идеи начала быстро падать.

Та же тенденция прослеживается в динамике ответов на близкие по смыслу вопросы о необходимости (благотворности) политической оппозиции (ее необходимость в начале 2000-х признавали 56—59 проц., а в конце — 66 — 71 проц.), оппозиционных партий («за» высказывались около 50 проц. — в начале 2000-х, около 60 проц. — в середине 2000-х и 70 проц. — в 2010—2012 годы), а также «свободной критики власти» (около 65 проц. в 2006—2007 годы и 75—79 проц. в 2010—2011 годы). Сходство тенденций в динамике распределений этой серии вопросов — низкий спрос на политический плюрализм на рубеже 1990—2000-х и его заметный рост к концу 2000-х — позволяет сделать вывод, что мы имеем дело с неким фундаментальным трендом. Идея централизованной и синкретической власти набирала популярность с середины 1990-х годов и достигла апогея в первой половине 2000-х, после чего ее популярность начала снижаться, и наоборот — представление о ценности неких балансирующих механизмов, противостоящих излишней централизации, постепенно набирала вес.

Параллельно снижается в глазах россиян и ценность такого ключевого для контрреформаторской повестки понятия, как «порядок». Так, в ответах на вопрос, «что важнее, порядок, для соблюдения которого придется пойти на ограничение некоторых демократических прав, или демократия, даже если при этом придется предоставить свободу разрушительным элементам», мы видим вполне определенную динамику. (Столь прямолинейное противопоставление «демократии» и «порядка» выглядит вполне искусственным и могло бы поставить в тупик даже жителей стран с давними демократическими традициями; тем выразительнее отчетливое снижение ценности абсолютизированного

«порядка» в ответах респондентов: в конце 1990-х — первой половине 2000-х «порядок» поддерживали в среднем 72 проц., а демократию — 12, в конце 2000-х, соответственно, — 57 и 20 процентов (не только партия безусловных сторонников демократии выросла почти в два раза, в два раза также увеличилось число тех, кто не смог сделать выбор).

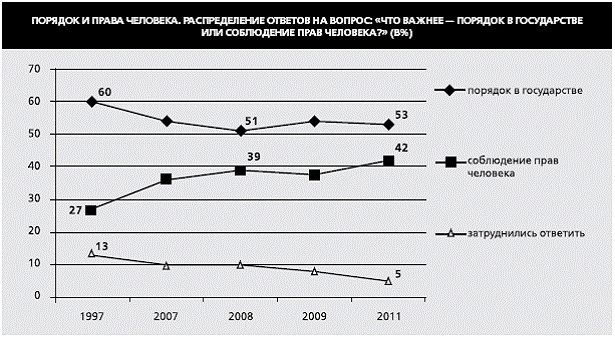

Еще более ясной тенденция выглядит в динамике распределения ответов на вопрос: что важнее — порядок или права человека? Соотношение тех, кто предпочел порядок, достижение которого связано с ограничением прав человека, и тех, кто все же ставил во главу угла права человека, составляло в конце 1990-х 2 к 1, а в начале 2010-х — уже 1,25 к 1 (см. рис.5 на с.18).

Надо отметить, что в ценностном мире российских респондентов 2000-х годов понятие прав человека (индивидуальных свобод) стоит выше, чем понятие «демократии» (коллективной свободы), что заметно и в сопоставлении динамики ответов на два приведенных вопроса. При этом в самом содержании понятия «права человека» на протяжении рассматриваемого периода также заметны определенные сдвиги.

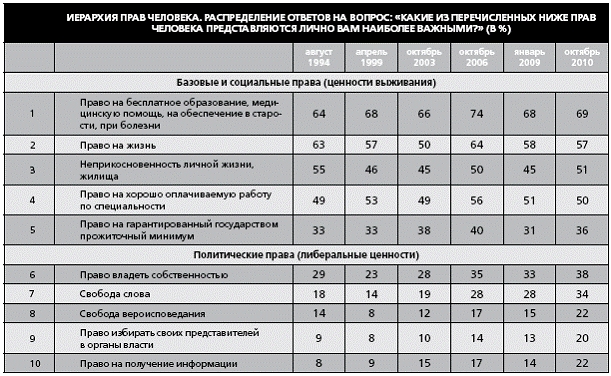

Если разбить набор прав, предлагавшийся респондентам, на две группы: базовые и социальные гарантии (занимают первые 5 позиций в иерархии 1994 года; см. табл. 3 на с.19) и индивидуальные и политические права (занимают в иерархии 1994 года позиции с 6-й по 10-ю), — то мы обнаружим, что «права» из первого пула традиционно высоко ценились, но уровень их поддержки, несмотря на некоторые колебания, остался примерно таким же, каким был в середине 1990-х. А вот значимость «прав» второй группы в конце 2000-х начала интенсивно расти: если на протяжении всего периода с середины 1990-х до середины 2000-х удельный вес ответов, указывающих на важность прав второй группы, составлял 22—24 проц., а 76—78 проц. приходилось на первую группу, то в опросах 2010—2011 годов соотношение составило уже 32—34 проц. к 66—68 процентам.

Характерно, впрочем, что наиболее энергично нарастившие свой вес права (на свободу слова и информации) можно, безусловно,

Рис. 5

Табл. 3

определить как демократические, но — пассивные, в то время как «активное» демократическое право — право избирать имеет еще сравнительно малый вес.

Относительный пиетет к правам личности, который демонстрируют опросы, лежит, видимо, в основе поддержки прав меньшинств. При том, что россияне не выказывают высокой толерантности к национальным, религиозным и тем более сексуальным меньшинствам, сама идея защиты прав меньшинства набирает популярность в конце 2000-х годов, преимущественно за счет тех, кто прежде не мог определиться, то есть фракция нетолерантности сохраняет свои позиции, однако неидеологизированная, срединная, обывательская позиция дрейфует в сторону толерантности (см. табл. 4 на с.19).

Приведенные данные отнюдь не свидетельствуют о каком-то принципиальном повороте во взглядах россиян на политическое устройство общества; патерналистские модели все еще занимают очень прочные позиции, а политическое участие и политические права (а соответственно — и политическая конкуренция) ценятся относительно низко.

Табл. 4

Вместе с тем мы наблюдаем вполне отчетливые сдвиги, которые прослеживаются в целой серии опросов: рост поддержки централизации власти и абсолютизированной ценности «порядка» в конце 1990-х—начале 2000-х сменился обратной тенденцией — растущей поддержкой идеи «противовесов», распределенности властных полномочий, защиты прав личности в конце 2000-х — начале 2010-х годов, при этом в трактовке прав личности, наряду с традиционным набором социальных гарантий (ассоциированных с «порядком »), все большей поддержкой пользуются пассивные политические права.

Эрозия поддержки: динамика оценки качества режима и его институтов

Тенденция к постепенному снижению веса ценностей контрреформаторской повестки («централизация», «иерархия», «порядок») заметна на данных опросов второй половины 2000-х годов, и опросы начала 2010-х демонстрируют продолжение этого тренда.

Однако в 2007—2009 годы отмеченная тенденция обнаруживала себя на фоне весьма высоких оценок существующего политического режима, его институтов и лидеров. Главной новостью посткризисного периода стало заметное снижение и этих оценок.

В начале 2000-х при ответах на вопрос, в каком направлении развивается ситуация в стране, быстро снижалась доля тех, кто характеризовал ее как «нарастание хаоса и анархии», и энергично росла доля тех, кто склонен был оценивать ситуацию как «развитие демократии», то есть позитивно (см. рис.6 на с.20). В середине 2000-х снижение доли оценок «хаос и анархия» продолжалось, однако доля позитивных оценок нового режима перестала расти, а росла доля затруднившихся ответить. На рубеже 2000—2010-х увеличилась доля тех, кто характеризует ситуацию как «наступление диктатуры» (с 12—13 проц. до 18—19 процентов). Общая доля позитивных оценок («демократия») составляет, как и прежде, 35 проц., а доля негативных оценок

Рис. 6

(«диктатура» + «советские порядки») выросла с 20 проц. до 30 процентов.

Ту же тенденцию наблюдаем в динамике ответов на вопрос, описывающий ситуацию в «терминах развития»: «Что происходит сегодня в России: рост и развитие, стабилизация или торможение и застой?» Если в начале 2000-х 35 проц. оценивали ситуацию как «стабилизацию», а одинаковые группы около 20 проц. опрошенных давали оценки «торможение и застой» и «рост и развитие», то к 2007 году последний ответ набирал уже около 40 проц., а характеристика «торможение и застой» — около 20 процентов. Однако в посткризисный период негативные оценки резко пошли вверх: в 2011 году, наоборот, 36 проц. выбрали характеристику «торможение или застой» и в два раза меньшая группа (18 проц.) — «рост и развитие».

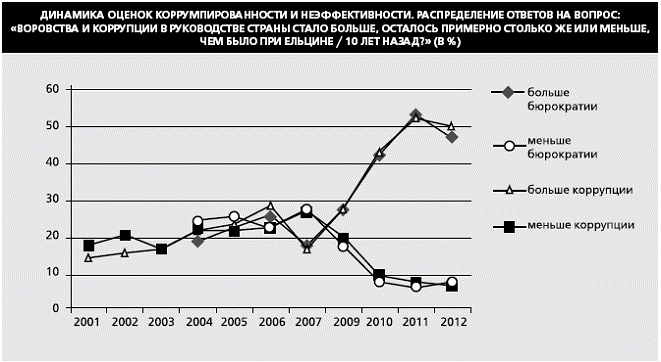

Тот факт, что рост доли позитивных оценок «нового режима» в начале и их доминирование в середине 2000-х сменились достаточно энергичным снижением в конце декады, отражает существенную переоценку качества политического режима. Речь идет уже не только о его ценностях и идеологемах (о чем говорилось выше), но об эффективности режима в отношении целей развития, за которой стоит переоценка эффективности его институтов и лидеров. Наиболее ярко эта тенденция проявила себя в ответах на вопросы, в которых людям предлагали сравнить уровень коррупции и бюрократизма (управленческой неэффективности) в настоящий момент и при «старом режиме» (см. рис.7).

Рис. 7

В начале 2000-х около 60 проц. опрошенных считали, что коррупция осталась на том же уровне, что и прежде, около 15 проц. — что ее стало больше, а около 20 проц. — что меньше. В середине 2000-х группы полярных суждений («больше—меньше») росли, но были практически равны, решительный сдвиг происходит на рубеже 2000—2010-х годов, когда число считающих, что коррупции и бюрократизма стало больше, достигает 50 проц., а тех, кто считает, что ее стало меньше, падает до маргинальных 6—7 процентов.

Переосмысление иерархии и веса политических ценностей («порядок», «централизация», «стабильность») и ухудшение оценок качества режима привели к переоценке и его центральной институциональной доктрины — «вертикали власти»: в середине 2000-х число тех, кто считал, что «вертикаль» приносит больше пользы, превышало число тех, кто видел в ней вред, теперь сторонники, противники «вертикали» и затруднившиеся составляют три примерно равные группы (см. рис.8 на с.22).

Параллельно снижается уровень доверия к тем институтам, которые олицетворяют собой идею «вертикали власти», — постам президента и премьер-министра. При том, что низкий уровень доверия к государственным институтам — характерная черта российского общественного мнения на протяжении всего переходного периода, институты, символизировавшие «вертикаль власти», в 2000-е годы находились как бы в отрыве от этого общего фона и пользовались значительным доверием. На рубеже 2000—2010-х этот разрыв практически исчез (см. рис.9 на с.23).

Последовательное снижение поддержки ценностей режима («порядок», «стабильность», «централизм») и ухудшение оценок качества режима и его институтов привело к предсказуемому перераспределению предпочтений в выборе различных политических систем — советской, нынешней российской и демократией по образцу западных стран.

На рис.10 на с.24 хорошо видна смена трех фаз. В конце 1990-х—начале 2000-х советская система была практически вне конкуренции по популярности (40—50 проц. сторонников), в то время как поддержка «нынешней системы» находилась на крайне низком уровне. На протяжении 2000-х интенсивно растет поддержка «нынешней системы» на фоне снижения как доли сторонников советской системы (с 45 проц. до 25 проц.), так и сторонников западной демократии (с 30 проц. до 15 проц.). После кризиса тренды меняются: если первой реакцией на кризис стал «ренессанс» популярности советской системы, то период экономического восстановления 2009— 2012 годов характеризуется снижением

Рис. 8

популярности как советской, так и «нынешней» системы и ростом доли тех, кто предпочитает западную демократию. В итоге ситуация выглядит в начале 2010-х принципиально иначе по сравнению с серединой 2000-х: по 30 проц. респондентов отдали предпочтение советской системе и западноевропейской демократии, 20 проц. выбрали «нынешний» режим и еще 20 проц. не смогли определиться в предложенных координатах.

На этом фоне многократно обсуждавшееся снижение рейтингов Путина в 2010 — 2011 годы предстает нам в существенно ином свете: не столько как свидетельство «усталости» от Путина, но как часть эшелонированного процесса смены запросов и предпочтений, эрозии поддержки ценностей и институтов политического режима. Относительное большинство, группировавшееся вокруг тех ценностных приоритетов, олицетворением которых Путин выступал в 2000-е годы, на рубеже 2000-х — 2010-х годов распалось.

Подвижное большинство: цугцванг «беневолентного авторитаризма».

Итак, во второй половине 2000-х годов начинает снижаться вес и значимость тех ценностей («порядок», «централизация», «стабильность»), энергичная поддержка которых формирует контрреформистскую повестку «путинизма». Размывание идеологических основ политического режима в посткризисный период (2009—2012 годы) подкрепилось достаточно резким падением оценок его качества, проявившимся, в частности, в резком росте числа тех, кто убежден в его коррумпированности и неэффективности («бюрократизме»), в снижении доверия к его институтам (президент, «вертикаль власти») и лидерам (рейтинги Путина и Медведева). Ответ на закономерный вопрос: является ли этот тренд следствием реальных тенденций в функционировании режима или его переоценки под влиянием изменений со стороны «спроса», то есть изменений в иерархии политических ценностей, выглядит совсем неочевидным. Стал ли действительно режим

Рис. 9

Рис. 10

в 2009—2011 годы менее эффективным или изменилось его восприятие? Если обратиться к международным оценкам качества управления в России, то они в посткризисный период не снижались, а скорее стабилизировались после периода интенсивного снижения в предкризисный период или даже немного подросли. Исключение составляют оценки уровня коррупции, но эти оценки отражают не опыт, а «восприятие коррупции» и, видимо, в значительной мере — уровень доверия к институтам и политическому режиму 14. На этом фоне резкость и синхронность изменений в оценках коррумпированности и бюрократизма свидетельствуют в пользу того, что это в большей степени результат перемен в восприятии режима, а не рефлексия реальных тенденций. По всей видимости, здесь сыграла свою роль смена «точки отсчета»: если раньше оценки текущего положения дел (в том числе оценки эффективности новой власти) отчасти отражали сравнение с «лихими девяностыми», то теперь они оцениваются в сравнении с некоторой абстрактной нормой или «предпочтительным будущим», ценностные координаты которого, как мы видели, претерпели изменения.

Непросто объяснить отмеченные выше сдвиги и экономическими факторами: резкое ухудшение оценок наступило не в момент кризиса, но в фазе посткризисного восстановления экономики и возобновившегося (хотя и не столь быстрого, как раньше) роста доходов населения. Традиционно в России рейтинги президента и общей оценки ситуации четко коррелируют с оценками текущей экономической ситуации, но в посткризисный период эта корреляция исчезает 15. Поэтому не может быть отвергнуто предположение о том, что именно изменения со стороны спроса (ценностный сдвиг, описанный выше) подготавливают снижение оценок качества режима и поддержки его институтов и лидеров.

В этом случае ухудшение оценок качества режима выглядит как результат его несоответствия новой структуре ожиданий, в которых идеи «порядка» и «централизации» имеют существенно меньший вес, а идеи «сбалансированности», «гарантий прав» и «автономии» — существенно больший. Дело не в том, что коррупции стало больше, а в том, что ее «отрицательная стоимость» в контексте новых ценностных ориентиров возросла, в то время как в периоде зенита политического режима эта стоимость была меньшей на фоне большего веса других целей (например, восполнение «дефицита порядка»). Возвращаясь к противопоставлению «сильной руки» и «демократии» в переходном обществе, можно предположить, что тенденции снижения идеологической поддержки режима (девальвация ценностей контрреформистской повестки) и снижения оценки его качества (эффективности) — составляющие одного процесса: постепенного разочарования в идее беневолентного авторитаризма, нарастающего ощущения ограниченности достижимых с его помощью целей и результатов. Эта тенденция разочарования в «беневолентном авторитаризме» отчетливо проявляется не только в некотором снижении доли сторонников «сильной руки», наметившейся в опросах 2011—2012 годов (см. рис.2 на с.14), а также в падении популярности Путина, но и в нарастающем скепсисе по отношению к однопартийной системе, что и обеспечило резкий взлет поддержки многопартийности в конце 2000-х — начале 2010-х (см. рис.4 на с.16).

В октябре 2011 года респондентам был задан вопрос, варьирующий знакомые нам политические клише, но более жестко формулирующий альтернативу: «С каким из суждений вы согласны: Вся власть в России должна быть сосредоточена в одних сильных руках, а выборы и так называемые демократические свободы не нужны — или: Демократические свободы всегда должны быть основой устройства общества, ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы власть была сосредоточена в одних руках». Первый вариант выбрали 33 проц., а второй — 59 процентов. Обращает на себя внимание, что доля выказавших предпочтение «сильной руке», подчеркнуто противопоставленной здесь демократии, совпадает с долей выбравших ответ «нашему народу всегда нужна сильная рука» в традиционном варианте опроса в марте 2012 года (см. рис.2 на с.14), а продемократическое большинство (59 проц.) — это примерно сумма тех, кто выбирал антиавторитаристский вариант «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы власть была сосредоточена в одних руках» и компромиссный вариант («бывают такие ситуации, когда необходимо сосредоточить всю полноту власти в одних руках»).

Таким образом, помимо группы сторонников «сильной руки» (авторитарной и иерархической власти) и группы сторонников демократии (разделенной и ограниченной власти), есть группа предпочитающих демократию, но допускающих отступление в пользу авторитарных моделей, в случае если другие способы достижения актуальных целей общественного блага отсутствуют. Это и есть группа поддержки «беневолентного авторитаризма», способная образовывать продемократическое или проавторитарное большинство, объединяясь с одной или другой радикальной фракцией в зависимости от того, как она оценивает цели и эффективность текущего правления.

Еще один вывод, который можно сделать на основе приведенных данных, состоит в том, что, хотя поддержка идеи «синкретической» вертикальной власти и политического режима образца 2000-х годов снижается, консолидации вокруг каких-то альтернативных моделей политического устройства пока не произошло. Почти повсеместно в динамике ответов мы видим либо тенденцию к росту доли неопределившихся, либо сближение долей групп, которые придерживаются противоположных или несопрягаемых позиций. На наш взгляд, это вовсе не свидетельствует о «поляризации» общества, но скорее о «переходности» нынешнего состояния — о том, что прежние коалиции большинства в поддержку контрреформистской повестки и модели беневолентного авторитаризма распались, в то время как новые еще не сформировались. Возвращаясь к предложенной выше периодизации политических циклов и составляющих их этапов, можно сказать, что на протяжении последних лет наблюдается достаточно признаков, свидетельствующих об эрозии поддержки прежнего режима, причем ослабленными оказываются обе его составляющие: снижается и поддержка политических ценностей, и оценка качества политического режима (институтов и лидеров). Все это создает условия для перехода к следующему этапу, который (согласно гипотезе) характеризуется — на фоне усиливающегося разочарования в старом режиме — началом формирования новой реформистской повестки и расколом элит.

Инструментальный подход предполагает, что дальнейшая траектория событий будет определяться способностью режима предотвратить раскол элит и консолидацию оппозиции. Мы склонны приписывать гораздо больший вес изменениям в общественном спросе, которые в конечном итоге и становятся причиной снижения эффективности «охранительных» стратегий режима и его институтов. Это связано с тем, что вера в долгосрочные и даже среднесрочные перспективы режима резко снижается в поддерживающих режим элитах, а также в среде государственной бюрократии. Обеспечивать их консолидацию и мотивированность на фоне расползания идеологического фундамента режима и снижения его поддержки становится все труднее: краткосрочные стратегии отдельных групп постепенно выходят на первый план на фоне снижающейся определенности общих долгосрочных целей. Это период, когда политические функционеры еще исправно ездят на работу и ведут на рабочем месте борьбу с противниками режима, но дома уже выступают не менее жесткими критиками его институтов, чем самые отъявленные оппозиционеры. Распад «большинства» (политического центра) не является признаком поляризации общества, как уже было сказано, но провоцирует поляризацию элит, характерную для ситуаций раскола.

Политический режим Путина на данном этапе столкнулся не с угрозой эндшпиля (немедленной утраты власти), но с угрозой цугцванга. Дилемма, стоящая перед режимом, выглядит следующим образом. Для того чтобы сохранить эффективность и те качества, которые в глазах существенной части общества являются его плюсами, режим должен предотвратить распад «навязанного консенсуса», сохранить консолидированность элит, а для этого — в условиях снижающейся поддержки — существенно усилить уровень авторитарности (расширить масштабы избирательных репрессий). Однако такая эволюция идет вразрез с отмеченными выше изменениями в общественном спросе, где доминируют ожидания не ужесточения, а как раз смягчения режима, расширения автономии различных уровней социальной иерархии и более надежных гарантий. Это противоречие создает новые и возрастающие риски.

Важно отметить, что сдвиг общественного спроса, который мы описывали выше, носит весьма умеренный и прогрессистский, эволюционистский характер. Граждане хотят не «обвальной», немедленной и полной либерализации, но именно сдвига режима в сторону большей институциональной устойчивости (см., в частности, рис.1 на с.8). Содержанием нового запроса является переход к новому этапу развития: люди хотят повышения качества публичных благ, повышения уровня безопасности и гарантий, прежде всего — правовых, большей предсказуемости и равенства возможностей. При этом у них нарастает ощущение, что эти цели не могут быть достигнуты в рамках модели «беневолентного авторитаризма» и требуют возвращения к более сбалансированной системе, опирающейся на механизмы сдержек и противовесов. Попытка ответить на этот запрос резким ужесточением режима чревата радикализацией настроений, ростом популизма и в перспективе гораздо более глубокой ревизией социального порядка, чем та, на которую существует запрос сейчас.

Гипотеза цикличности и долгосрочные перспективы политической эволюции

Крупные политические потрясения, столь часто кажущиеся наблюдателям неожиданными, подготовлены кропотливой, но малозаметной работой «крота истории». Накапливающиеся несоответствия спроса (ожиданий) и предложения находят в какой-то момент канал для трансляции напряжения от одного уровня политической системы к другому (как мы видели выше, снижение уровня поддержки идеологем и ценностей режима «перекидывается» на оценку его качества и институтов, а затем и лидеров). В перспективе «большого перехода» путинская «стабильность», носившая во многом реваншистский характер, была передышкой, а вовсе не долгосрочным равновесием. Нерешенность в рамках предыдущего реформистского цикла некоторых ключевых вопросов посткоммунистического порядка — прежде всего проблемы совместимости политического и правового режимов — провоцирует возврат к ним на следующем витке. На наш взгляд, 2010-е годы неизбежно станут новым периодом драматических поисков в этом направлении. Если ориентироваться на длительность предыдущих циклов, то можно предположить, что нынешний тур займет большую часть десятилетия.

Невозможность серьезно наращивать «бонусы» за лояльность или поддерживать высокий уровень репрессий в течение длительного времени, чтобы компенсировать наблюдаемое снижение поддержки, заставляет приписать высокую вероятность тому, что политический режим в России будет демократизироваться. Умеренная демократизация, подразумевающая создание противовесов излишней централизации власти, и модернизация режима выглядит на сегодня вполне консенсусной политикой, устраивающей и большую часть элит, и центристское большинство населения. Такое развитие событий не устраивает лишь ближайшее окружение Путина, получившее непомерные преимущества за последние десять лет. Сегодня вряд ли можно точно предугадать, когда, как и под влиянием каких (скорее всего, случайных) факторов эта коллизия разрешится. Как мы видели, в условиях глубокой эрозии поддержки режима одиночные эксцессы, вроде убийства журналиста или самосожжения торговца овощами, могут запускать процесс, ведущий к полной утрате доверия к режиму и его быстрому крушению. Разумеется, возможны и такие масштабные и экстремальные события внутри и вовне страны, которые опрокинут повестку модернизации и заставят общество вновь обратиться к мобилизационной повестке начала 2000-х. Однако эти события, как представляется, должны быть слишком масштабны, и прогнозирование их последствий находится за рамками наших задач. При отсутствии таких катаклизмов напряжение между общественным спросом на более сложные и сбалансированные механизмы принятия решений и сложившимся на протяжении 2000-х годов политическим механизмом будет искать своего разрешения.

Вместе с тем, если полноценный кризис путинского режима и последующая демократизация политической жизни на протяжении начавшегося политического цикла выглядят весьма вероятными, то консолидация демократического режима в России, как представляется, может произойти скорее за его пределами, то есть уже в следующем цикле — в 2020-е годы. Невозможность демократической консолидации в рамках текущего цикла, на наш взгляд, будет определяться несколькими причинами.

Во-первых, это наличие значительных рентных доходов от сырьевого экспорта на фоне незавершенной реструктуризации промышленности, что формирует стимулы к масштабному перераспределению и гипертрофированной роли государства в экономике. Механизм формирования перераспределительных цепочек в условиях недостаточной реформированности промышленного и инфраструктурного секторов поддерживает запрос на определенный тип политического режима 16. Вместе с тем быстрый рост доходов населения ведет к быстрому расширению в экономике секторов, связанных с потреблением и услугами, что в результате формирует базу спроса на альтернативные политические модели. Изменение структуры социальных запросов и социальных ожиданий проявляет себя и в феномене всеобщего высшего образования, отражающего поколенческий переток рабочей силы из производственной сферы в сферу услуг и высоких технологий. Дальнейший рост экономического и политического влияния этого сектора — основной тренд и основная интрига предстоящего десятилетия.

Очевидно, что снижение цен на нефть (если оно будет иметь относительно долговременный характер) приведет к резкому сокращению размеров перераспределяемой ренты, а соответственно, к быстрому распаду «навязанного консенсуса» и переходу к более плюралистической политической модели. Вместе с тем, как солидарно отмечают эксперты (см., в частности, статью Натальи Зубаревич на с.135—152), кризис и падение доходов приведут к замедлению процессов урбанизации и модернизации тех регионов, которые еще не вовлечены в этот процесс.

Рис. 11

В рамках предложенной выше модели следует различать демократизацию, наступающую как результат распада «навязанного консенсуса», когда открываются возможности для перехода элит к публичной конкуренции, и возникают стимулы к демократизации, формируемые запросом «снизу». В первом случае демократизация политической жизни — возвращение к плюралистической конкурентной модели — может вновь не сопровождаться усилением правопорядка и внедрением принципов верховенства права и в результате оказаться возвратом к модели «слабой» демократии (конкурентной олигархии). Демократический запрос «снизу» в большей степени сфокусирован на задаче укрепления правовых гарантий, равенства возможностей и повышения качества государственных благ и рассматривает публичную конкуренцию лишь как способ достижения этих целей. Такой запрос «снизу», кроме прочего, подразумевает ограничение «привилегий» элит, что формирует для последних специфические риски, связанные с демократизацией. Таким образом, если на нынешнем этапе запрос на демократизацию существует и «снизу», и со стороны элит, на следующем этапе может обнаружиться серьезное расхождение их целей, чреватое резким ростом левых настроений. Наличие двух — либерально-демократической и социал-демократической — альтернатив путинской политической модели просматривается в структуре протестного движения и протестного голосования на думских и президентских выборах 2011—2012 годов.

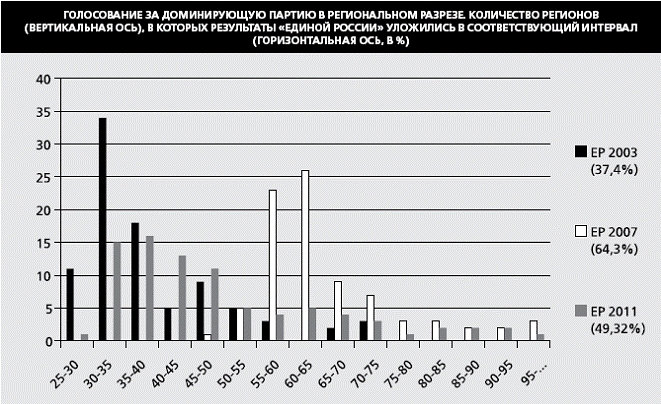

Наконец, неоднородность социально-экономического развития и различие складывавшихся в разных регионах политических культур также являются критическим вызовом для перспектив консолидации демократии в России. Несвободные, управляемые выборы последнего десятилетия парадоксальным образом характеризуются колоссальным разбросом результатов по регионам: дистанция между наихудшим и наилучшим результатом доминирующей партии превышала на парламентских выборах 2003 и 2007 годов 50 процентных пунктов, а на выборах 2011-го — 70. Такой неестественный разрыв определяется прежде всего наличием «хвоста» — группы регионов с аномально высокими результатами «партии власти» (см. рис.11 на с.29).

Если взглянуть на результаты последних парламентских выборов, итоги которых стали поводом масштабных протестов в крупных городах, то можно условно выделить три группы регионов: в 32 регионах результаты «Единой России» были ниже 40 проц. (группа 1), в 20 регионах они были выше 60 проц. (группа 3) и 33 региона уложились в срединный диапазон 40—60 проц. (группа 2). Учитывая, что выборы были несвободными и несправедливыми, а их результаты «корректировались», возникает вопрос: почему получается этот разброс и чем принципиально, системно различаются эти группы? Очевидно, что в первой группе, несмотря на то, что выборы были нечестными и несправедливыми, предпочтения избирателей все же имеют значение и существенно влияют на официальный результат. Сюда входят как промышленные регионы с крупными региональными городскими центрами, так и традиционные «красные» регионы. Однако в любом случае в этих регионах существуют элементы плюралистической политической культуры: ни федеральные, ни региональные власти не способны категорически игнорировать предпочтения избирателей, равно как и произвольно манипулировать ими. На территории этих регионов проживает 60 млн. человек, однако к ним надо прибавить более чем десятимиллионную Москву, где имели место беспрецедентные для этой части страны («России-1» 17) фальсификации ( exit polls давали в Москве «Единой России» 24—27 проц.), что и вызвало массовые уличные протесты. Таким образом, на этих территориях живет половина населения страны (более 70 млн.). «Единая Россия» получила здесь средний официальный (то есть завышенный относительно реальных цифр!) результат ниже 35 процентов.

На другом полюсе группа регионов («Россия-3»), в которых — так, как это бывает в полностью авторитарных или тоталитарных странах, — выборы не являются механизмом, отражающим предпочтения избирателя: итоговые цифры рефлектируют как крайнюю политическую пассивность электората (немотивированное участие — голосование за «начальство»), так и широчайшие возможности властей по модерированию результатов. Это в основном национальные регионы и несколько русских областей; на их территории проживает около 28 млн человек. Наконец, на территориях, принадлежащих к промежуточной группе («Россия-2»), проживает порядка 45 млн человек. Промежуточное (в политическом отношении) положение этих регионов имеет различную природу: где-то оно отражает долгосрочное равновесие (то есть тяготение к типу политической культуры «России-3»), где-то — набор временных, случайных факторов, где-то — контраст между центром и периферией. Так, например, при консервативных официальных результатах (49,5 проц.) по Воронежской области (2,38 млн. человек), в самом Воронеже (860 тыс. человек) «Единая Россия» получила 30,6 процента.

Сегодня дело выглядит так, что Кремль пытается навязать «России-1» с помощью голосов (в значительной степени виртуальных) «России-3» и «России-2» модель авторитарного режима, опирающегося на институт правящей партии, против которой «Россия-1» достаточно определенно высказалась на декабрьских выборах 2011 года. Однако стоит иметь в виду, что в случае либерализации федеральной политической

сцены ситуация перевернется: в оппозиции к новым стандартам и правилам окажутся уже «Россия-3» и отчасти «Россия-2», чьи региональные элиты постараются создать мощный заслон для проникновения новых стандартов и правил в свои регионы. Наличие такой оппозиции также будет препятствовать выработке надежного консенсуса вокруг демократических правил игры.

Таким образом, предполагаемый кризис и последующая либерализация путинской политической системы выглядят не столько решением фундаментальной проблемы, сколько открытием очередного ящика Пандоры — пучка проблем, отражающих ряд социетальных и социальных расколов, обусловленных противоречиями:

- между интересами населения и элит, связанных с индустриальным сектором экономики, сформировавшимся еще в советское время, и тех, которые связаны с сектором потребления и услуг;

- между целями демократизации, подразумеваемыми элитными группами, и теми целями, которые определяют рост спроса на демократизацию «снизу»;

- между регионами с патриархальной (или даже отчасти фундаменталистской) политической культурой и регионами, где формируется плюралистическая модель социальной и политической жизни.

В нашем базовом сценарии, предполагающем возвращение общества от контрреформистской повестки конца 1990-х — первой половины 2000-х к новой реформистской повестке и, соответственно, — к плюралистической модели политической жизни, в рамках нынешнего политического цикла все эти противоречия обнаружат себя и будут играть роль дестабилизирующих факторов. В то время как достижение устойчивых компромиссов и снятие некоторых из этих противоречий стоит ожидать уже в рамках следующего — «стабилизационного» — цикла, который придется на 2020-е годы. Во всяком случае, к такому выводу приводят попытки опрокинуть в будущее нашу гипотезу, призванную объяснить повороты политической истории России предыдущих тридцати лет, в основе которой лежит принцип цикличности и интерпретация его движущих факторов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1Levitsky S., Way L. The Rise of Competitive Authoritarianism // Journal of Democracy. Vol. 13. No. 2. Apr. 2002; Way L. The Evolution of Authoritarian Organization in Russia under Yeltsin and Putin. Working paper. Helen Kellogg Institute for International Studies. 2008; Levitsky S., Way L. Autocracy by Democratic Rules: The Dynamics of Competitive Authoritarianism in the Post Cold War Era. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2010. Об электоральном авторитаризме см.: Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition / A. Schedler et al. ( eds ). Boulder: Lynne Rienner, 2006; Голосов Г. Электоральный авторитаризм в России // Pro et Contra. 2008. Т. 12. № 1.

2Dahl R. Polyarchy: Participation and Opposition. Yale Univ. Press, 1972.

3 О навязанном консенсусе см.: Karl T . Imposing Consent ? Electoralism and Democratization in El Salvador // Elections and Democratization in Latin America: 1980—1985 / P.W. Drake, E. Silva (eds ). San Diego: Univ. of California at San Diego, 1986; в применении к России см.: Гельман В. Институциональное строительство и неформальные институты в современной России // Полис. 2003. № 4; Он же. Эволюция электоральной политики в России: На пути к недемократической консолидации? // Третий электоральный цикл в России: 2003—2004 гг. СПб.: Изд — во Европейского ун — та в Санкт — Петербурге, 2007.

4Norris P. Introduction: The Growth of Critical Citizens // Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance / P. Norris (ed.). Oxford: Oxford Univ. Press, 1999.

5Mainwaring S. Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative Issues. Kellogg Institute Working Paper. No. 130. Nov. 1989.

6 См., например: Колтон Т., Макфол М. Верно ли, что русские не демократы? // Вестник общественного мнения. 2001. № 4; Colton T., Hale H. The Putin Vote: The Demand Side of Hybrid Regime Politics. Prepared for presentation at the conference “The Frontiers of Political Economics”. Higher School of Economics. Moscow. May 29—31. 2008 ( http://www.hse.ru/data/075/226/1237/paper — Hale.PDF); Hale H. The Myth of Mass Russian Support for Autocracy: The Public Opinion Foundations of a Hybrid Regime // Europe-Asia Studies. 2011. Vol. 63. Iss. 8. И с другой стороны: Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия» и апатия масс // Пути российского посткоммунизма: Очерки / Под ред. М. Липман, А. Рябова. М., 2007.

7Rose R. New Russia Barometer. XIII: Putin’s Re-election // Studies in Public Policy. No. 388. Center for the Study of Public Policy. Univ. of Strathclyde. Glasgow. 2004; Idem. Responses to Transformation and after: Trends in Russian Opinion since 1992 // Studies in Public Policy. No. 450. Center for the Study of Public Policy. Univ. of Strathclyde. Glasgow. 2008; Idem. Russians in Economic Crisis: New Russia Barometer XVIII // Studies in Public Policy. No. 462. Center for the Study of Public Policy. Univ. of Strathclyde. Glasgow. 2009; см. также обсуждение темы: Rose R., Mishler W., Munro N. Popular Support for an Undemocratic Regime: The Changing Views of Russians. Camb. Univ. Press. 2011.

8 Т акая трехпиковая структура характер на также для некоторых латиноамериканских стран, например Аргентины и Мексики (см. данные проекта Latinobarometro — http://www.latinobarometro.org).

9Рогов К. Гипотеза третьего цикла // Pro et Contra. 2010. Т. 14. Июль — окт.

10Hale H. Regime Cycles: Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia // World Politics. Vol. 58. No. 1. Oct. 2005.

11Schlesinger A. Jr. The Cycles of American History. Boston, 1986; Hirschman A. Shifting Involvments: Private Interests and Public Opinion. Princeton Univ. Press. 1982, 2002.

12 Необходимо упомянуть опыт применения концепции «разочарования» и переключения между «приватным» и «публичным» циклами А. Хиршмана к российской истории последнего десятилетия: Chebankova E . Public and Private Cycles of Socio — Political Life in Putin ’ s Russia // Post — Soviet Affairs. 2010. Vol. 26. No. 2. Apr.— June; в статье, впрочем, речь идет о социальных установках россиян, а не об эволюции политического режима.

13O’Donnell G. Delegative Democracy // Journal of Democracy. Vol. 5. 1994. Jan.; Hale H. E., Mc-Faul M., Colton T. J. Putin and the “Delegative Democracy” Trap: Evidence From Russia’s 2003-04 Elections // Post-Soviet Affairs. Vol. 20. Oct.—Dec. 2004; Hale Н . The Myth of Mass Authoritarianism in Russia Public Opinion Foundations of a Hybrid Regime…

14 См., например: Rose R. Experience Versus Perception of Corruption: Russia as a Test Case // Global Crime. Vol. 11. No. 2. May 2010.

15Treisman D. Presidential Popularity in a Hybrid Regime: Russia Under Yeltsin and Putin // American Journal of Political Science. 2011. Vol. 55. No. 3; об изменениях в посткризисный период см.: Dmitriev M., Treisman D. The Other Russia: Discontent Grows in the Hinterlands // Foreign Affairs. 2012. Vol. 91. No. 5.

16 См. об этом: Gaddy C. G., Ickes B. The Russian Economy Through 2020: The Challenge of Managing Rent Addiction // Russia in 2012: Scenarios for the Future / M. Lipman, N. Petrov (eds ). Carnegie Endowment, 2011; Gaddy C. G., Ickes B. W. Putin’s Protection Racket // From Soviet Plans to Russian Reality / I. Korhonen, L. Solanko (eds ). Helsinki: WSOYpro Oy, 2011.

17 В своем ярком анализе социально-географической дифференциации российского пространства Наталья Зубаревич выделяет четыре России (см.: Зубаревич Н. Четыре России // Ведомости. 2011. Дек. 30). В нашем случае типология «Россий» направлена на различение типов политической культуры; принципиальным для нее является противопоставление «России-1», где результаты несвободных и нечестных выборов все же отражают приоритеты избирателей, и «России-3», где итоги выборов полностью контролируются. В первом случае результаты выборов отражают равнодействующую баланса взаимоотношений между 1) населением и местными властями, 2) населением и федеральной властью, 3) местными элитами и федеральной властью, во втором случае («Россия-3») значимым оказывается фактически лишь последний. «Россия-2» — это, по сути, промежуточная зона.